關於 About - 正念 / 靜觀 Mindfulness

『Mindfulness - 靜觀 』是指

有意識地

不加批判地

留心當下此刻

而生起的覺察力

用以培養自暸解

智慧與慈愛

‘Mindfulness is the awareness that arises from paying attention on purpose in the present moment non-judgmentally in the service of self-understanding, wisdom and compassion.’

JonKabat-Zinn in 2014-09-29

關於靜觀

「靜觀」英文為 Mindfulness,也有人把Mindfulness譯作「正念」。香港、澳門地區比較多用「靜觀」,台灣比較常用「正念」一詞作Mindfulness的中譯;中國大陸「靜觀」和「正念」也有使用。

「靜觀」的定義為「有意識地覺知當下身心與環境,並保持客觀、允許、不評判的態度」,亦即以開放接納的心去覺察每個當下的意思。1979年,靜觀減壓創始人卡巴金博士(Jon Kabat-Zinn)首度結合東方的傳統靜修方法與當代身心醫學科學研究,創設了靜觀減壓法(Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR),自此靜觀在西方逐漸成為一套心智訓練與課程體系,醫學界、企業界、教育界、心理界…等都已發展出完善的當代靜觀課程。

「靜觀」這個詞的英文是「mindfulness」的中文譯名,它是近代新的英文單字,早期的英文字典裡沒這個字。它是由「mindful」這個形容詞而來,原意是留意、留心或用心,加上「ness」就由形容詞變為名詞,一種狀態的名詞。

意思就是在當下保持對內在的觀照,包括自己的身體感受、心情、想法等,並以開放、友善、初學者之心、不評判的態度,客觀如實地體驗此刻自己的身心狀態。

靜觀課程的歷史和發展

1960年代,靜觀減壓課程 (MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction) 創始人喬.卡巴金 (Jon Kabat-Zinn) 在他還在麻省理工學院念書時,就不斷探索生命的價值,即使身為知名科學家的兒子、指導教授還是諾貝爾獎得主,他內心的疑問卻沒少過。有天在校園裡他聽到一場主題為meditation的演講,主講者是一位叫菲力普.凱普羅的美國禪師。那天之後,卡巴金開始每天力行靜坐練習。經過一段時間,他發現靜坐對自己身心的幫助非常大。卡巴金認為,整個西方教育體系強調「思維」,卻缺乏「覺察」的教育,以培養第一手觀察到內在想法與情緒的能力,而這也是正念要傳達的覺知力。

1979年,卡巴金在麻州大學附設醫院成立「減壓門診」。當時醫院有批慢性疼痛的病人,無論如何都無法減輕疼痛,院方決定交給卡巴金試試,於是有了歷史上第一批靜觀減壓(MBSR)的學員。過去醫生或病患都把疼痛當作欲除而後快的敵人,卡巴金反其道而行,要這些病患直接觀察疼痛,甚至接納這份疼痛,最終體驗到它的本質。他的做法顛覆既定觀念,但事後證明,正念的確對減輕疼痛有很大的幫助,而且不只疼痛,很多身心狀況都能逐漸改善。

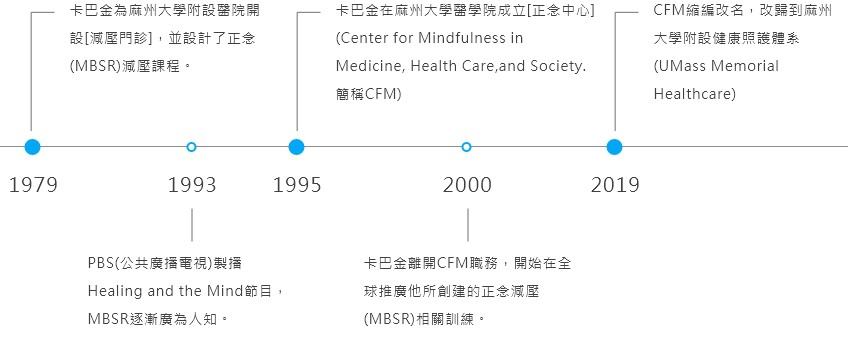

卡巴金的靜觀減壓課程開始受到肯定,1993年,美國PBS(公共廣播電視)製播Healing and the Mind報導卡巴金與麻州大學附設醫院的MBSR課程,靜觀逐漸廣為全美所知。1995年,卡巴金在麻州大學醫學院成立正念中心 (CFM),不只針對臨床治療,還召開學術研討會,更大範圍地在醫療院所推廣應用。2000年,卡巴金離開CFM職務,開始在全球推廣他所創建的靜觀減壓相關訓練 。到了2019年,CFM縮編改名,改歸到UMass Memorial Healthcare,只辦一般小型社區課程,並中止了師資培訓。

現時靜觀減壓(MBSR)的推廣,以卡巴金本人(MBSR的智慧財產權為卡巴金所有)及他的學生們,以及世界各地的靜觀中心。

靜觀減壓(MBSR)的歷史時點

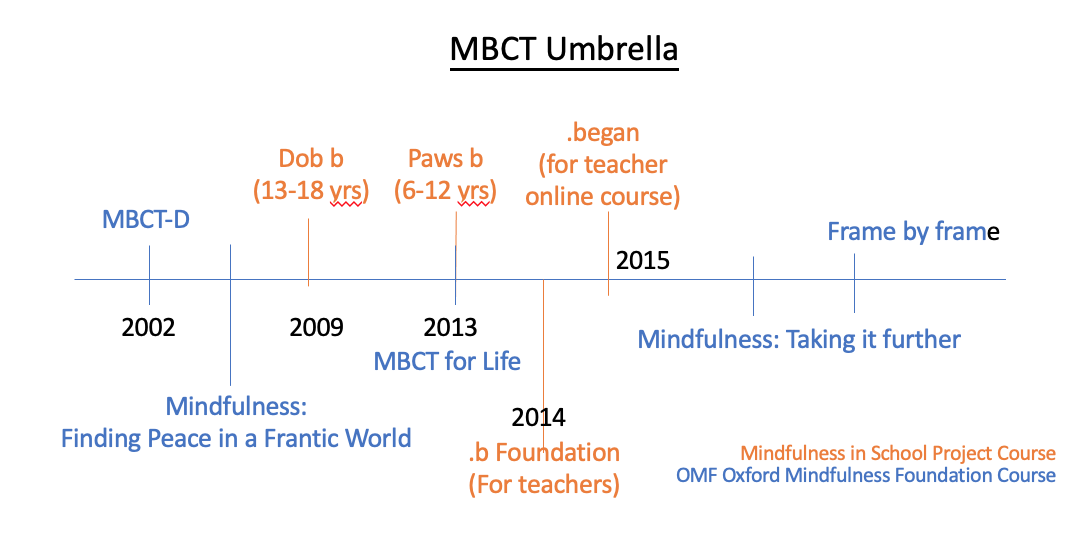

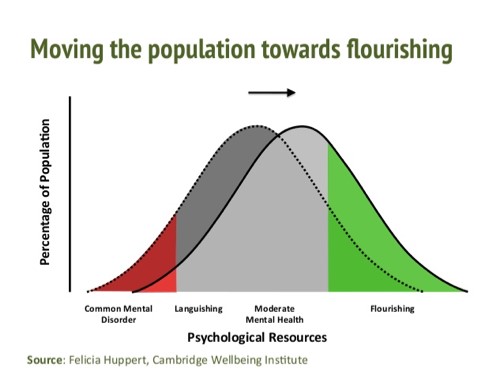

自卡巴金博士開始,靜觀已逐漸進入歐美主流社會,2014年2月美國時代雜誌(TIME) 亦對此潮流做出大幅報導,並列為封面故事。除醫學體系外,企業界、教育界、心理界...等也都陸續開發各式的靜觀課程,如英國牛津大學心教授馬克威廉斯(Mark Williams)等三人創立了靜觀認知課程(Mindfulness-Based Cognitive Therapy ,MBCT),及後關發了一系列以靜觀認知課程(MBCT-D)為基礎的靜觀課程。包括:生活中的靜觀(MBCT for life,MBCT-L)、適合忙碌都市人、企業人員的每天靜心法Finding Peace (M-FP)。英國MiSP組的又以MBCT為基礎關展了適合不同年齡階段的兒童靜觀教育課程,包括:Dob b (中學階段)、Paws b (小學階段)、Dobs (幼稚園階段)、.breath(9-14歲)。

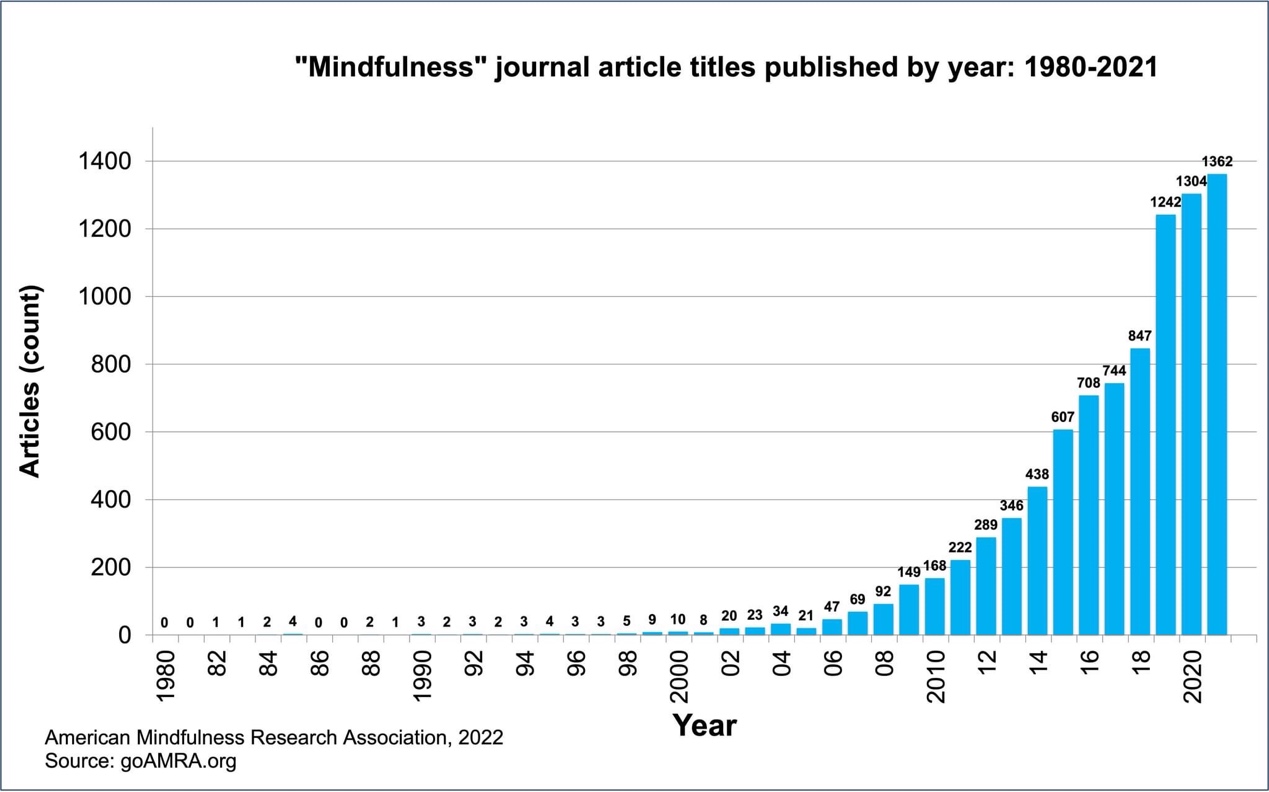

靜觀的科學

近數十年來的研究,學術界已發表數千篇論文,證實靜觀(Mindfulness)有諸多好處:

- 降低慢性疼痛 (kabat-Zinn et al. 1998; Rosenzweig et al. 2010)

- 增進免疫功能 (Davidson et al. 2003)

- 改善處理情緒的大腦復原力 (Davidson et al. 2003)

- 大腦 (腦島及皮質) 的灰質變大 (Hölzel et al. 2011)

- 改善生活品質(壓力相關慢性疾病) (Carlson et al. 2007)

- 改善心理健康 (更快樂) (Fredrickson et al. 2013)

- 降低焦慮 (Miller, Fletcher, and Kabat-Zinn 1995)

- 降低衝動、強迫症 (Baxter et al. 1992)

- 預防憂鬱症復發 (Teasdale et al. 2000; Segal et al. 2010)

- 預防藥物成癮復發 (Parks, Anderson, and Marlatt 2001)

靜觀適合誰

- 原則上每個人都可從靜觀中受益,而靜觀課程很適合以下朋友:

- 希望改善緊張、焦慮、失眠、長期疲勞或長期疼痛等困擾者

- 處於高壓競爭環境的上班族、專業經理人、主管或經營者

- 醫護、心理、社工、教育、人資等相關領域工作者及系所學生

- 需要在工作挑戰與家庭責任中找到平衡點者

- 希望增進情緒管理能力與改善人際關係者

- 希望成長自我並提昇生活品質與幸福感者

- 希望身心更健康、更有自信與活力者

靜觀的效益是什麼?

根據研究成果和學員的回饋,參與靜觀課程最明顯的幫助有以下幾點:

★ 專注力大幅提升

當你開始學習靜觀,你會學習到實際可運用的方法和技巧,讓你能真正清楚的覺察當下,在面臨生活或職場中的問題和挑戰時,你會更能聚焦在眼前最重要的事情上。

「擺脫多工處理的慣性,思緒不再跳躍混亂,做事的效率變高了。」

★ 抗壓性變好

靜觀減壓課程,顧名思義就是教導你在面對困題與挑戰時,如何轉化自己的慣性反應,減少壓力的累積,能夠維持內心的平衡,強化心理素質。

「在面對衝突或期待時,能夠更從容的面對,換位思考的能力也提高了。」即使壓力源還在,有壓力的感受卻明顯減輕了。

★ 情緒狀態改善

靜觀練習中會探索如何正視和理解自己的情緒,並且從引起負面情緒的源頭著手,一步步用溫和的方式觀照自己,無形中提高了情緒的復原力。

★ 睡眠品質好很多

靜觀練習中有許多練習方法,雖然最主要的目的不是讓身心放鬆,但確實在練習的過程中,你會對自己的深深有更多了解,並間接帶來放鬆的效果。

靜觀的七個態度

- 不作評判 (Non-Judging)

- 保持耐心 (Patience)

- 初學之心 (Beginner’s Mind)

- 信任 (Trust)

- 不強求 / 不執著 (Non-Striving, Non-Doing)

- 允許 / 容讓 / 接受現狀 (Acceptance)

- 無為 / 放下 (Letting go)

- 不作評判:不對自己的情緒、想法、病痛等身心現像作價值判斷,只是純粹地覺察它們;

- 保持耐心:對自己當下的各種身心狀況保持耐心,有耐性地與它們和平共處;

- 初學之心:常保持初學者之心,願意以赤子之心面對每一個身、心事件的 發生;

- 信任:信任自己、相信自己的智慧與能力;

- 不強求:只是純粹地覺察當下發生的一切身心現象,不強求想要的 (修復 / 改變) 目的;

- 允許 / 容讓 / 接受現狀:願意如實地觀照當下自己的身、心現象

- 無為 / 放下:放下種種的好、惡分別心,只是分分秒秒地覺察當下發生的身、心事件;